C’est l’une des photographies les plus célèbres du XXe siècle. Une silhouette féminine vue de dos, nue, les bras repliés comme la volute d’un violon, deux ouïes peintes sur la peau pâle. Avec « Le Violon d’Ingres », créé en 1924, Man Ray signe l’une des œuvres les plus iconiques du surréalisme. Un tableau qui, un siècle après sa création, n’a rien perdu de son pouvoir de fascination et de sa capacité à brouiller les pistes entre rêve et réalité.

Pour comprendre la genèse de cette image hors norme, il faut se plonger dans le Paris bouillonnant des années 1920. Dans la capitale française affluent alors les artistes et les poètes d’avant-garde, portés par un même désir de faire table rase du passé et d’inventer de nouveaux langages. Au cœur de cette effervescence, un mouvement va cristalliser les audaces et les provocations : le surréalisme. Et parmi ses figures de proue, un certain Man Ray, peintre et photographe américain, passé maître dans l’art du détournement et de la surprise.

C’est dans ce contexte que Man Ray rencontre Kiki de Montparnasse, jeune femme sulfureuse qui devient sa muse et son modèle privilégié. De leur collaboration sensuelle et ludique va naître « Le Violon d’Ingres », variation espiègle sur le thème du nu féminin. En apposant sur le dos de Kiki les ouïes d’un violon, Man Ray crée un rapprochement incongru, une sorte de court-circuit visuel qui est la marque de fabrique du surréalisme. Le corps se fait instrument, objet de désir et de fantasme, dans une métamorphose qui tient autant du rêve que du jeu de mot.

Car le titre de l’œuvre est tout sauf anodin. En convoquant la figure de Jean-Auguste-Dominique Ingres, peintre académique du XIXe siècle connu pour son amour du violon, Man Ray s’amuse à télescoper les références et les époques. C’est un clin d’œil malicieux à la tradition du nu classique, que le photographe réinvente avec les moyens de la modernité. Un pied de nez aussi aux conventions académiques, que les surréalistes se plaisent à dynamiter par l’humour et la provocation.

Mais au-delà de cette dimension ludique, « Le Violon d’Ingres » interroge aussi en profondeur notre rapport au corps féminin et à sa représentation. En faisant de la femme un violon, un objet que l’on peut regarder et manipuler, Man Ray pointe avec une certaine insolence le voyeurisme qui sous-tend toute une tradition de nu dans l’art occidental. Tout en cédant lui-même à cette pulsion scopique, il en dévoile les ressorts avec une acuité troublante.

🎻 Un outil qu’on a testé et qu’on recommande pour progresser au violon

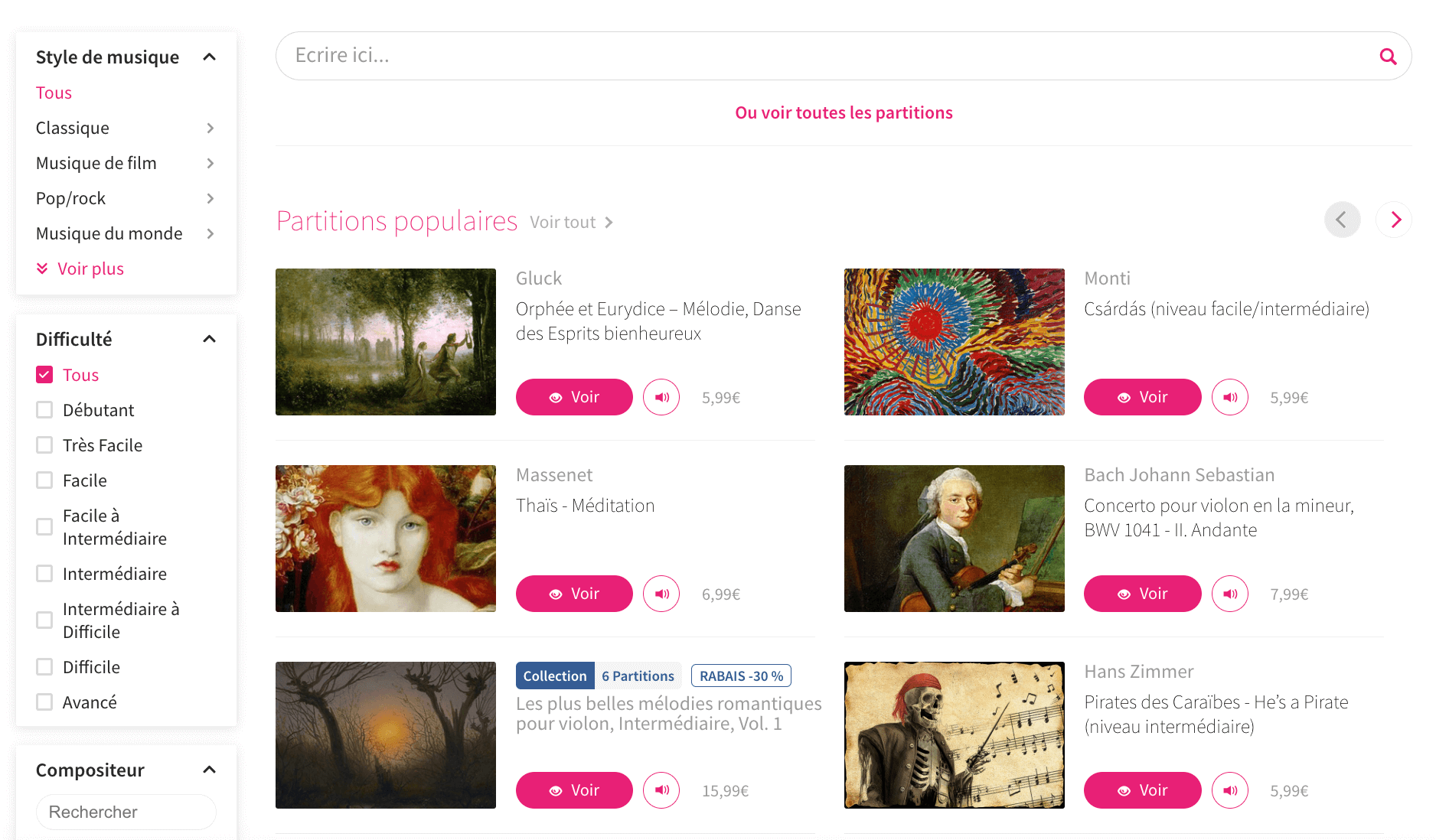

Nous avons testé la plateforme Tomplay, et notamment son catalogue pour violon. Franchement, c’est une ressource bien pensée, très utile au quotidien, quel que soit votre niveau.

Tomplay propose des milliers de partitions interactives pour violon avec accompagnement audio : œuvres classiques, musiques de film, morceaux pop, pièces pédagogiques…

Avec en plus :

- Un tempo ajustable pour progresser à votre rythme

- Des boucles de répétition sur les passages techniques

- Des outils d’annotation (doigtés, nuances…)

- La possibilité de s’enregistrer pour suivre ses progrès

On recommande : c’est motivant, simple à utiliser, et ça donne vraiment envie de jouer plus souvent.

C’est sans doute cette ambivalence, entre célébration de la beauté féminine et conscience aiguë de ses pièges, qui explique la postérité exceptionnelle de l’œuvre. Devenu une icône absolue de la photographie surréaliste, « Le Violon d’Ingres » n’a cessé d’inspirer et d’obséder des générations d’artistes. Des photographes comme Helmut Newton ou Guy Bourdin y ont trouvé le modèle d’une érotisation stylisée du corps, tandis que des plasticiens comme Annette Messager ou Orlan en ont fait le support d’un discours critique sur la condition féminine.

Mais l’œuvre a aussi essaimé bien au-delà du champ de l’art, pour devenir une référence incontournable de la culture populaire. Détournée, parodiée, citée jusqu’à plus soif, elle s’est imposée comme un motif immédiatement reconnaissable, presque un archétype de notre imaginaire visuel. Des publicités aux clips musicaux en passant par la mode, rares sont les domaines qui ont échappé à son influence souterraine.

C’est dire si « Le Violon d’Ingres » continue, près d’un siècle après sa création, de nous parler et de nous hanter. Condensé des obsessions et des audaces surréalistes, le tableau est aussi un formidable révélateur de nos propres hantises et refoulements, de nos rapports complexes au désir et à l’image. En faisant du corps un rébus, un mystère à déchiffrer, il ouvre une brèche dans notre inconscient, ébranle nos certitudes sur ce que nous croyons voir et savoir.

Peut-être est-ce là, au fond, le secret de la fascination qu’exerce cette photographie si particulière. Plus qu’un simple tour de force visuel, « Le Violon d’Ingres » est une énigme sans cesse renouvelée sur la nature humaine, sur les pulsions et les rêves qui nous travaillent à notre insu. Une invitation, aussi, à porter sur le monde un regard décalé, à débusquer la poésie et la merveille tapies dans les recoins du quotidien.

Ainsi, en transformant le corps de Kiki en violon, Man Ray ne s’est pas contenté de créer une image-choc. Il a donné naissance à un véritable mythe moderne, qui n’a rien perdu de sa puissance d’évocation et de subversion. Un de ces rares chefs-d’œuvre qui, par-delà les modes et les époques, ne cessent de nous renvoyer à nous-mêmes et à notre part d’ombre. Et qui, ce faisant, nous aident peut-être à mieux apprivoiser les fantômes qui peuplent nos nuits et nos jours.

Article proposé par Jordane

Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.