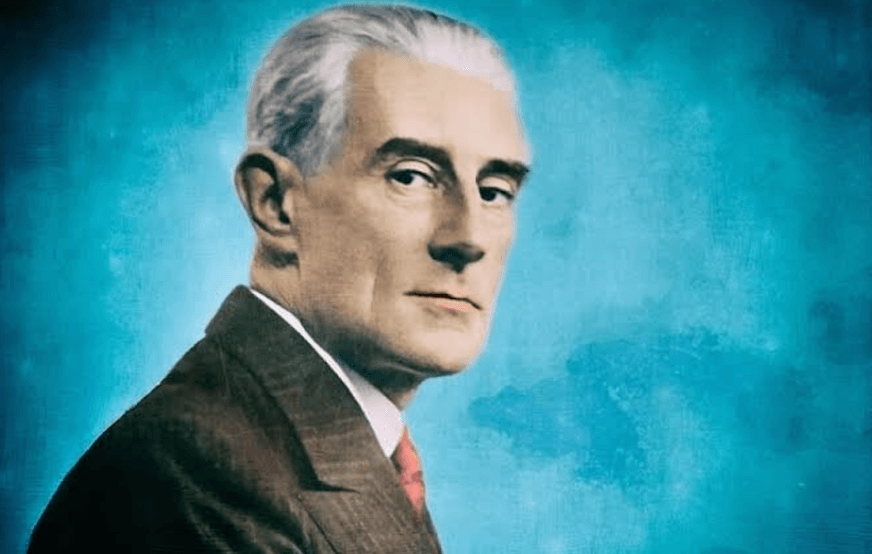

Maurice Ravel est sans conteste l’un des plus grands compositeurs français du XXe siècle. Son style unique, à la croisée de l’impressionnisme, du néoclassicisme et d’influences diverses, a marqué de son empreinte indélébile l’histoire de la musique. Mais derrière la figure du génie se cache un homme complexe et secret, dont la vie fut riche en événements marquants et en rencontres décisives.

À travers ces 10 anecdotes méconnues, nous vous proposons de plonger dans l’intimité de Ravel, de son enfance bercée par les contes basques à sa fin tragique, en passant par ses années de formation et ses succès internationaux. Un voyage dans les coulisses de la vie d’un artiste d’exception, qui éclaire d’un jour nouveau son œuvre musicale.

Une enfance bercée par les contes et légendes basques

Maurice Ravel voit le jour le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite commune du Pays basque français. Sa mère, Marie Delouart, est d’origine basque et lui transmet très tôt son amour pour les contes et légendes de sa terre natale. Le jeune Maurice grandit dans un univers imprégné de cette culture si particulière, entre océan et montagne.

Cette enfance baignée dans l’imaginaire basque laissera une empreinte profonde sur son œuvre future. On en retrouve les échos dans des pièces comme la célèbre « Rhapsodie espagnole« , qui puise dans les rythmes et les sonorités de la musique ibérique, ou encore dans l’opéra « L’Enfant et les Sortilèges« , dont le livret est émaillé de références aux contes de fées.

Ainsi, c’est dans cette Espagne rêvée de son enfance, faite de mythes et de légendes, que Ravel puisera une part de son inspiration. Une manière pour lui de renouer avec ses racines et de rendre hommage à cet héritage culturel qui a nourri son imaginaire de compositeur.

Un élève brillant mais indiscipliné au Conservatoire de Paris

En 1889, à l’âge de 14 ans, le jeune Maurice intègre le prestigieux Conservatoire de Paris. Très vite, son talent précoce et sa technique pianistique éblouissante font sensation auprès de ses professeurs. Ravel se distingue par sa facilité déconcertante et sa capacité à assimiler rapidement les enseignements.

Mais le jeune prodige est aussi un élève indiscipliné, qui supporte mal l’académisme et la rigidité de l’institution. Son esprit frondeur et son goût pour l’expérimentation se heurtent souvent à l’orthodoxie de ses maîtres. Ravel n’hésite pas à bousculer les règles, à proposer des harmonies nouvelles et audacieuses qui dérangent.

Cette indiscipline lui vaudra d’être renvoyé du Conservatoire en 1895, après un parcours pourtant brillant. Une rupture douloureuse pour le jeune compositeur, mais qui révèle déjà son tempérament d’artiste insoumis, refusant de se plier aux dogmes établis.

Car c’est bien ce désir d’indépendance et de liberté créatrice qui guidera toute la carrière de Ravel. Sa formation académique solide sera le socle sur lequel il bâtira un langage musical résolument moderne et personnel, loin des sentiers battus. Le élève brillant mais indiscipliné deviendra ainsi un des plus grands novateurs de son temps.

L’affaire du Prix de Rome : une controverse nationale

Entre 1900 et 1905, Ravel se présente à cinq reprises au prestigieux Prix de Rome, un concours de composition musicale qui offre au lauréat un séjour de plusieurs années à la Villa Médicis. Mais malgré son talent évident, le jeune compositeur essuie échec sur échec.

L’affaire prend une tournure scandaleuse en 1905, lorsque Ravel est éliminé dès le premier tour, suscitant l’indignation du milieu artistique parisien. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le conservatisme et l’injustice du jury. Des personnalités comme Debussy ou Fauré prennent publiquement la défense de Ravel.

La polémique enfle dans la presse, jusqu’à devenir une véritable controverse nationale. Le « cas Ravel » est discuté à la Chambre des députés, certains y voyant le symbole de la sclérose des institutions musicales françaises. Face à ce tollé, le directeur du Conservatoire est contraint à la démission.

Cette affaire du Prix de Rome, au-delà de l’anecdote, est révélatrice des tensions qui traversent le monde musical de l’époque. Elle oppose les tenants de l’académisme, arc-boutés sur les règles traditionnelles, aux partisans de la modernité, dont Ravel est l’un des porte-drapeaux. Le scandale agit comme un électrochoc et contribue à faire évoluer les mentalités.

Ironiquement, Ravel devient plus célèbre par cet échec que s’il avait remporté le Prix. Cette notoriété soudaine lui permet de s’imposer comme l’un des grands noms de sa génération. L’affaire du Prix de Rome restera comme le symbole de son anticonformisme et de sa liberté d’esprit face au carcan des institutions.

Une amitié complice avec le pianiste Ricardo Viñes

En 1888, Ravel rencontre le pianiste espagnol Ricardo Viñes au Conservatoire de Paris. C’est le début d’une amitié indéfectible qui durera jusqu’à la mort du compositeur. Viñes devient le confident, l’interprète privilégié et le promoteur infatigable de la musique de Ravel.

Leur complicité se nourrit d’une passion commune pour la culture espagnole, dans laquelle ils voient une source d’inspiration intarissable. Viñes, par son tempérament flamboyant et sa technique virtuose, incarne aux yeux de Ravel l’idéal de l’interprète. Le compositeur aime à dire qu’il « compose pour les doigts de Viñes ».

Leur collaboration artistique sera d’une fécondité exceptionnelle. Viñes crée de nombreux chefs-d’œuvre de Ravel, comme les « Miroirs » ou « Gaspard de la Nuit« . Il est le dédicataire et le premier interprète de la plupart de ses œuvres pour piano. Son jeu coloré et poétique, son sens inné du rythme et de la pulsation font merveille dans cette musique à la fois ciselée et sensuelle.

Mais leur relation dépasse le simple partenariat musical. Une profonde affection lie les deux hommes, comme en témoigne leur correspondance nourrie. Ravel se confie à Viñes, partage avec lui ses doutes et ses aspirations. Le pianiste est un soutien indéfectible dans les moments de découragement.

Cette amitié complice avec Ricardo Viñes éclaire la personnalité de Ravel. Elle révèle un homme fidèle en amitié, attaché à ses racines hispaniques, et cherchant constamment l’inspiration au contact d’autres artistes. Une facette intime et chaleureuse du compositeur, loin de l’image de dandy distant qu’il aimait à cultiver en public.

Un dandy élégant au faux air de torero

Ravel était réputé pour son élégance et son raffinement. Cet homme de petite taille, au physique délicat, accordait une attention minutieuse à son apparence. Toujours tiré à quatre épingles, il arborait des costumes ajustés, des cravates soigneusement nouées, des chaussures impeccablement cirées.

Son allure n’était pas sans rappeler celle d’un torero, avec ses vestes cintrées et ses pantalons moulants. Ravel cultivait cette image de dandy hispanique, mi-réelle mi-fantasmée, qui correspondait à son goût pour l’esthétique espagnole. Il aimait à se faire photographier dans des poses étudiées, le regard fier et lointain, comme un matador dans l’arène.

Cette coquetterie légendaire faisait partie intégrante de sa personnalité. Elle était comme une extension de son art, tout en élégance et en subtilité. Ravel, dans sa musique comme dans sa vie, était un esthète en quête de la perfection formelle. Son apparence soignée reflétait son souci constant de la beauté et de l’harmonie.

Mais cette image de dandy n’était pas qu’une posture superficielle. Elle révélait aussi une certaine pudeur, une volonté de se protéger derrière une façade de distinction. Ravel était un homme secret, peu enclin aux épanchements intimes. Son élégance était comme un masque, une manière de tenir le monde à distance.

Cet homme au faux air de torero, c’était finalement Ravel lui-même : un artiste raffiné et mystérieux, cultivant une certaine image de lui-même pour mieux préserver son jardin intérieur. Un dandy dont l’élégance n’avait d’égale que la profondeur de son univers musical.

La Grande Guerre : l’engagement d’un patriote

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Ravel a 39 ans. Malgré sa petite taille et sa santé fragile, il décide de s’engager volontairement dans l’armée française. Un choix dicté par son profond patriotisme et son sens du devoir.

Ravel est affecté comme conducteur de poids-lourds dans une unité stationnée près du front. Pendant plusieurs mois, il brave le danger et les conditions difficiles pour acheminer le ravitaillement aux soldats. Une expérience éprouvante qui marquera profondément le compositeur.

C’est pendant cette période qu’il compose son célèbre « Tombeau de Couperin« , une suite pour piano dédiée à la mémoire de ses amis tombés au combat. Chaque mouvement porte le nom d’un camarade disparu, comme un hommage poignant à ces vies fauchées par la guerre.

Mais malgré les horreurs dont il est témoin, Ravel ne perd jamais sa foi en la patrie. Il continue à croire en la nécessité de ce combat, même si celui-ci lui arrache des êtres chers. Son engagement patriotique ne se démentira jamais, jusqu’à la victoire finale.

Cette expérience de la guerre révèle une facette méconnue de la personnalité de Ravel. Derrière le dandy se cache un homme profondément attaché à son pays, prêt à risquer sa vie pour défendre ses valeurs. La Grande Guerre laissera une empreinte indélébile sur son œuvre, teintant sa musique d’une gravité et d’une émotion nouvelles.

Une tournée triomphale aux États-Unis

En 1928, Ravel entreprend une tournée de quatre mois aux États-Unis. C’est la consécration pour le compositeur, qui jouit désormais d’une renommée internationale. Partout où il passe, de New York à San Francisco, il est accueilli comme une véritable célébrité.

Le point d’orgue de cette tournée est une série de concerts au Metropolitan Opera de New York, où Ravel dirige lui-même ses œuvres. Le public américain est conquis par sa musique raffinée et colorée, si différente de ce qu’il a l’habitude d’entendre. Les salles sont combles, l’enthousiasme est à son comble.

Pour Ravel, cette tournée est l’occasion de découvrir un nouveau public, une nouvelle culture. Il est fasciné par l’énergie et la vitalité de la société américaine, par son goût pour l’innovation et la modernité. Des traits qu’il retrouve dans le jazz, cette musique nouvelle qui le séduit par sa liberté rythmique et son audace harmonique.

Mais cette tournée est aussi une épreuve physique pour le compositeur, déjà fragilisé par des problèmes de santé. Les longs voyages en train, les changements de climat, les réceptions mondaines à répétition finissent par l’épuiser. Ravel rentre en France fourbu mais auréolé d’une gloire nouvelle.

Cette tournée américaine marque l’apogée de la carrière de Ravel. Elle consacre son statut de compositeur majeur du XXe siècle, admiré et célébré dans le monde entier. Mais elle sonne aussi comme un chant du cygne, une dernière flambée avant le déclin qui s’annonce.

La méningite de 1932 : le début de la fin

En 1932, alors qu’il travaille à son opéra « Jeanne d’Arc », Ravel est soudainement frappé par une maladie mystérieuse. Les premiers symptômes sont des maux de tête violents, des pertes d’équilibre, des troubles de la mémoire. Le diagnostic tombe comme un couperet : le compositeur est atteint d’une méningite.

C’est le début d’un lent déclin qui va peu à peu priver Ravel de ses facultés créatrices. Lui qui était habitué à travailler avec une précision d’horloger peine désormais à aligner deux notes. Sa main droite est paralysée, son cerveau comme engourdi. L’inspiration se tarit, les projets restent inachevés.

Ravel vit cette déchéance avec une lucidité douloureuse. Lui qui a toujours placé son art au-dessus de tout se retrouve soudain impuissant, incapable d’exprimer la musique qui continue pourtant de résonner en lui. C’est un supplice pour cet homme qui a dédié sa vie à la création.

Malgré les soins, malgré le soutien indéfectible de ses proches, la maladie poursuit son œuvre destructrice. Ravel s’enfonce peu à peu dans le silence et la solitude. Ses dernières années seront une longue et pénible agonie, un face-à-face cruel avec la mort qui vient.

Cette méningite marque un tournant tragique dans la vie de Ravel. Elle signe le début de la fin pour le compositeur, qui va peu à peu s’éteindre, privé de ce qui faisait sa raison d’être. Mais elle révèle aussi son courage et sa dignité face à l’adversité, sa volonté farouche de lutter jusqu’au bout pour préserver son intégrité d’artiste.

Un accident de taxi aux lourdes séquelles

En octobre 1932, déjà affaibli par la maladie, Ravel est victime d’un grave accident de taxi à Paris. Le choc est si violent que le compositeur est projeté contre le plafond du véhicule. Il en ressort avec un traumatisme crânien et de multiples contusions.

Cet accident va considérablement aggraver son état de santé déjà précaire. Aux symptômes de la méningite s’ajoutent désormais des troubles de l’élocution, des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes. Ravel a de plus en plus de mal à s’exprimer, à trouver ses mots. Lui qui maniait la langue avec tant de finesse et d’élégance se retrouve prisonnier d’un corps et d’un esprit défaillants.

Sa capacité à composer est également sévèrement altérée. Ravel peine à coucher sur le papier les idées musicales qui lui traversent encore l’esprit. Son écriture devient hésitante, brouillonne. Chaque note lui coûte un effort surhumain.

Cet accident marque une nouvelle étape dans le déclin du compositeur. Il le laisse diminué, tant physiquement que mentalement. Ravel n’est plus que l’ombre de lui-même, un génie foudroyé en pleine course, incapable de mener à bien ses projets.

Les séquelles de cet accident de taxi, ajoutées à la progression inexorable de sa maladie, vont peu à peu le priver de ce qui faisait sa raison d’être : la musique. Un supplice pour cet homme qui avait dédié sa vie à son art, et qui se retrouve impuissant face à son propre naufrage.

Une opération du cerveau ratée et une fin tragique

Fin 1937, devant l’aggravation de son état, les médecins proposent à Ravel une opération du cerveau. Ils espèrent, en ouvrant la boîte crânienne, soulager la pression qui s’exerce sur son encéphale et enrayer le déclin de ses facultés.

Ravel, épuisé par des années de souffrance, accepte l’intervention. C’est un pari risqué, une dernière chance de retrouver un peu de sa vivacité d’esprit. Le compositeur sait qu’il joue son va-tout, mais il est prêt à tout pour pouvoir à nouveau créer.

Malheureusement, l’opération est un échec. Ravel ne se réveille pas de l’anesthésie et sombre dans le coma. Il s’éteint quelques jours plus tard, le 28 décembre 1937, sans avoir repris connaissance.

Cette fin est terriblement injuste pour un compositeur encore dans la force de l’âge, foudroyé en pleine gloire. Ravel disparaît en laissant derrière lui des chefs-d’œuvre inachevés, des projets avortés.

Mais au-delà de la tragédie personnelle, cette disparition soudaine est aussi une immense perte pour le monde de la musique. Ravel emporte avec lui un univers unique, fait de raffinement et d’audace, de sensualité et de pudeur. Un style inclassable qui a marqué tout le XXe siècle musical.

Cette fin cruelle ne doit cependant pas occulter l’essentiel : l’œuvre que Ravel nous laisse en héritage. Une musique intemporelle, qui continue de nous émouvoir et de nous enchanter bien après la disparition de son créateur. Une manière, peut-être, de défier la mort et d’accéder à une forme d’éternité.

Conclusion

Au terme de ce parcours dans l’intimité de Maurice Ravel, c’est un portrait nuancé et émouvant qui se dessine. Derrière la figure du compositeur génialement se révèle un homme complexe, à la sensibilité exacerbée, marqué par les épreuves et les joies d’une vie intense.

De son enfance bercée par les contes basques à sa fin tragique, en passant par les années de formation et de gloire, ces anecdotes éclairent d’un jour nouveau la personnalité de Ravel. Elles nous dévoilent un artiste habité par un idéal de perfection, un patriote sincère, un ami fidèle, un créateur sans cesse en quête de nouveaux horizons.

Mais au-delà de l’homme, c’est surtout son œuvre qui continue de nous parler, près d’un siècle après sa disparition. Cette musique unique, tout en finesse et en couleurs, qui semble cristalliser l’essence même de la sensibilité moderne. Une musique qui porte en elle à la fois la mélancolie des contes anciens et l’audace visionnaire d’un art résolument tourné vers l’avenir.

Retracer la vie de Ravel à travers ces anecdotes, c’est donc aussi une invitation à redécouvrir son univers musical si particulier. À se plonger dans ces joyaux que sont le « Boléro », les « Miroirs » ou « L’Enfant et les Sortilèges ». À se laisser emporter par cette alchimie mystérieuse qui, des tourments d’une vie, fait naître la beauté intemporelle d’une œuvre.

Car c’est peut-être cela, finalement, le plus grand enseignement de la vie de Ravel : cette capacité de l’art à transcender les souffrances de l’existence, à leur donner un sens et une portée universelle. En nous penchant sur l’homme derrière le compositeur, nous comprenons mieux comment son génie s’enracine dans les joies et les peines d’une vie pleinement vécue. Et nous mesurons avec plus d’acuité encore le caractère précieux de ce legs musical qui ne cesse de nous émerveiller.

Article proposé par Jordane

Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.

One thought on “Qui était Ravel ? 10 anecdotes méconnues sur sa vie”