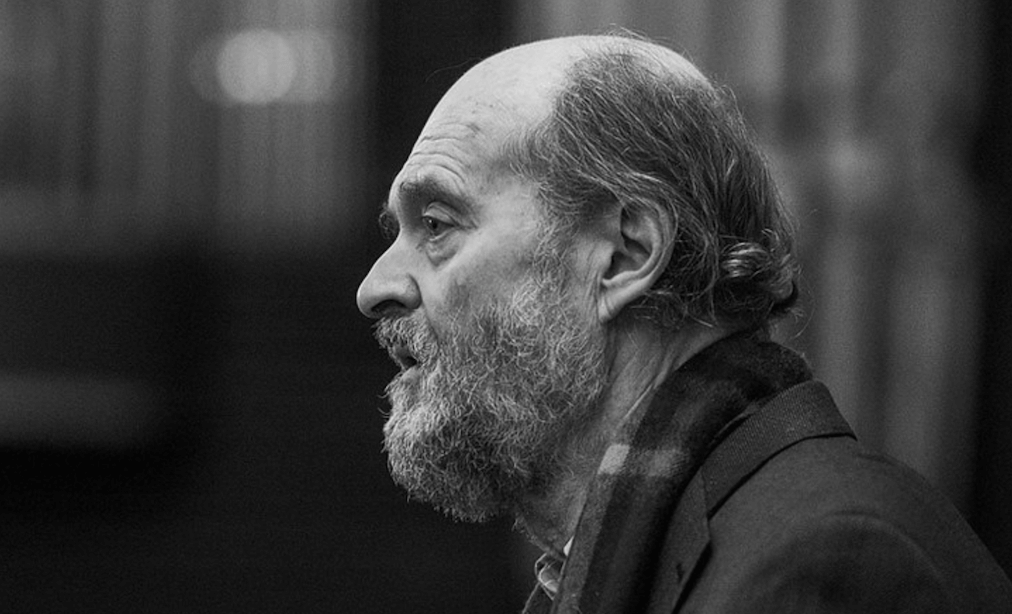

Arvo Pärt, né en 1935 en Estonie, est sans doute l’un des compositeurs les plus singuliers et les plus influents de notre temps. Figure tutélaire de la musique contemporaine, il a su inventer un langage unique, le tintinnabuli, où la rigueur du minimalisme rencontre la ferveur spirituelle. Sa musique, dépouillée à l’extrême, touche par sa pureté et son intensité, réconciliant l’humain et le sacré, le passé et le présent.

Mais au-delà du génie musical, c’est une existence hors du commun qui fascine : celle d’un homme resté fidèle à sa foi et à son intégrité au cœur des bouleversements du XXᵉ siècle. Enfant de la guerre et de la dictature soviétique, exilé puis célébré dans le monde entier, Pärt a traversé l’Histoire sans jamais céder sur l’essentiel : la quête de vérité et de beauté.

À travers dix moments clés, partons à la rencontre de cet artiste habité, dont la musique – simple, lumineuse, essentielle – résonne comme une prière. Du jeune prodige de Tallinn au maître spirituel d’aujourd’hui, suivez le parcours d’un homme qui a fait de son art un chemin vers la lumière.

Une enfance marquée par la guerre

Arvo Pärt voit le jour le 11 septembre 1935 à Paide, une petite ville d’Estonie. Son pays natal est alors sous domination soviétique, annexé de force par Staline en 1940. Très vite, le jeune Arvo va être confronté aux tragédies de l’Histoire qui vont marquer toute sa génération.

En 1941, l’Allemagne nazie envahit à son tour l’Estonie. Pendant trois ans, le pays va vivre sous la botte de l’occupant, subissant terreur et privations. Le père d’Arvo, mobilisé dans l’armée soviétique, est porté disparu. Sa mère doit élever seule ses deux fils dans un climat de peur et d’incertitude.

Ces années sombres vont profondément marquer la sensibilité du jeune garçon. Confronté très tôt à la brutalité et à l’absurde de la guerre, il développe une vie intérieure intense, trouvant refuge dans la musique et la spiritualité. Une quête d’harmonie et de beauté qui sera le fil rouge de toute son œuvre à venir.

En 1944, l’Armée rouge libère l’Estonie du joug nazi, mais c’est pour lui imposer à nouveau le régime soviétique. Arvo Pärt va alors grandir dans un pays meurtri, privé de liberté, où la terreur stalinienne succède à la barbarie nazie. Un contexte oppressant qui, paradoxalement, va nourrir sa soif d’absolu et son désir éperdu de transcendance par l’art.

Une formation musicale clandestine

C’est dans ce contexte troublé qu’Arvo Pärt va découvrir sa vocation. Dès l’enfance, il montre des dons exceptionnels pour la musique. Il apprend le piano et commence à composer ses premières mélodies. Mais dans l’Estonie soviétique, l’enseignement artistique est strictement contrôlé. Seule la musique « officielle », conforme à l’idéologie du régime, est autorisée.

Pour contourner cette censure, le jeune Arvo va suivre des cours clandestins. Avec quelques camarades passionnés, il se retrouve en secret pour étudier les grands compositeurs classiques, de Bach à Schoenberg en passant par Stravinsky. Une découverte qui va nourrir son goût pour l’expérimentation et l’avant-garde.

Au fil de ces séances quasi clandestines, Pärt développe une technique et une culture musicales impressionnantes. Mais il acquiert aussi des valeurs qui marqueront toute sa vie d’artiste : le sens du partage, de la transmission, et surtout le goût de la liberté créatrice. Face à l’oppression du régime, la musique devient pour lui un espace de résistance et d’émancipation.

Cette formation « underground » va porter ses fruits. En 1954, à seulement 19 ans, Pärt est admis au Conservatoire de Tallinn, la capitale estonienne. Une consécration pour ce jeune prodige qui a dû braver tant d’obstacles pour assouvir sa passion. Mais aussi le début d’une nouvelle lutte, pour faire entendre sa voix singulière dans un système qui cherche à étouffer toute forme d’originalité.

Un début de carrière sous surveillance

Les années de formation d’Arvo Pärt au Conservatoire de Tallinn sont placées sous le signe de la contrainte et de la frustration. Officiellement, il reçoit un enseignement académique de haute volée, étudiant la composition et l’histoire de la musique. Mais dans les faits, le jeune musicien se heurte vite aux limites imposées par le régime soviétique.

Toute la vie artistique est alors sous le contrôle du Parti, qui impose les principes du « réalisme socialiste ». L’art doit être « accessible au peuple », exalter les valeurs de la société communiste et servir la propagande du régime. Toute forme de modernisme ou d’expérimentation est bannie, considérée comme « formaliste » et « bourgeoise ».

Pour Pärt, cette doctrine est un carcan insupportable. Lui qui rêve de repousser les frontières de la musique, d’explorer de nouveaux territoires sonores, doit se plier aux diktats d’un art officiel pompier et conformiste. Ses premières œuvres, comme « Necrolog » (1960) ou « Perpetuum mobile » (1963), portent la trace de cette tension entre son audace avant-gardiste et les codes imposés.

Malgré ces pressions, Pärt parvient à se faire un nom sur la scène musicale estonienne. Son talent et son originalité forcent le respect, même s’ils lui attirent aussi les foudres des autorités. Il obtient des commandes officielles, voit ses pièces jouées en public, mais toujours sous haute surveillance. Le moindre écart, la moindre note suspecte, peut lui valoir les pires ennuis.

Cette situation schizophrénique pèse de plus en plus sur le moral du jeune compositeur. Tiraillé entre son intégrité artistique et son désir de reconnaissance, il se sent étouffer dans le carcan du système. Une crise profonde qui va le conduire, au milieu des années 1970, à une remise en question radicale de son art et de sa vie. Le début d’une quête spirituelle et créative qui va changer à jamais le cours de son destin.

Une crise spirituelle et créative

Au milieu des années 1970, Arvo Pärt traverse une crise profonde qui remet en cause tous les fondements de son art et de sa vie. Malgré ses succès publics, il a le sentiment d’avoir atteint les limites de son langage musical, de ne plus pouvoir exprimer l’essentiel à travers les formes avant-gardistes qu’il a explorées jusque-là.

Cette impasse créative se double d’une quête spirituelle de plus en plus intense. Pärt, qui a grandi dans une famille luthérienne, redécouvre avec passion les textes sacrés et la tradition chrétienne. Il se plonge dans l’étude de la théologie et de la philosophie religieuse, cherchant des réponses aux questions existentielles qui le taraudent.

Peu à peu, une conviction s’impose à lui : pour renouveler en profondeur son art, il doit le mettre au service de sa foi, en faire le vecteur d’une expérience spirituelle authentique. Une révélation qui va le conduire à explorer de nouvelles voies, à la recherche d’un langage épuré et sacré.

Pendant plusieurs années, Pärt cesse presque totalement de composer. Il se consacre à l’étude intensive du chant grégorien, de la polyphonie de la Renaissance et de la musique sacrée orthodoxe. Une immersion qui va nourrir sa réflexion sur les rapports entre le son et le silence, entre la simplicité et la transcendance. Les bases d’une nouvelle esthétique qui va bientôt voir le jour sous le nom de « tintinnabuli ».

La naissance du « tintinnabuli »

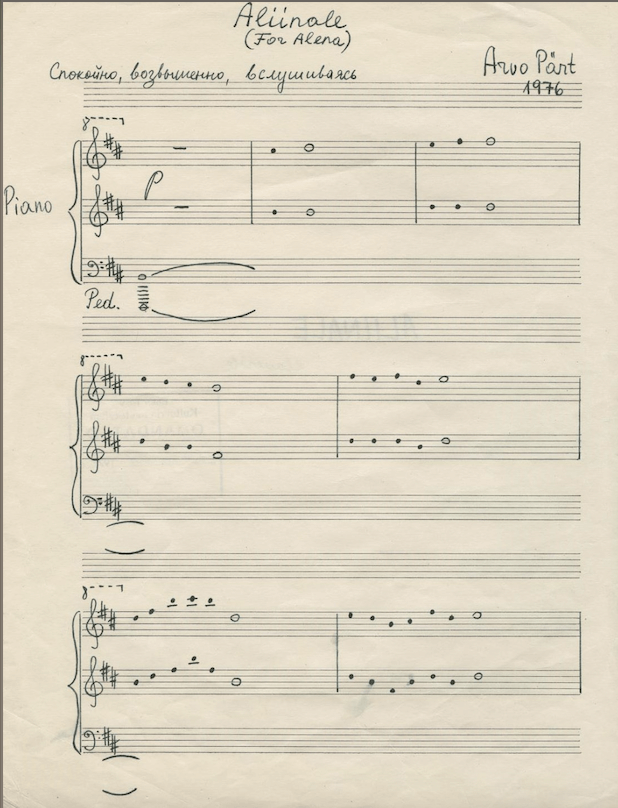

C’est en 1976, avec une petite pièce pour piano intitulée « Für Alina », qu’Arvo Pärt donne naissance à son style « tintinnabuli ». Une révolution musicale qui rompt avec tout ce qu’il a composé jusque-là, et qui ouvre la voie à une nouvelle forme de modernité, épurée et spirituelle.

Le « tintinnabuli » (du latin « petite cloche ») repose sur un principe de composition d’une simplicité radicale. Chaque œuvre est bâtie sur la résonance de quelques notes autour d’un accord parfait, évoquant le tintement des cloches d’église. Une matière sonore dépouillée à l’extrême, qui vise à créer un état de contemplation et de prière.

Avec ce langage nouveau, Pärt renoue avec les racines les plus anciennes de la musique sacrée occidentale. Mais il les transcende aussi par une forme de minimalisme mystique, où chaque son est comme chargé d’une intensité spirituelle. Une musique à la fois moderne et intemporelle, qui semble abolir la frontière entre le passé et le présent.

Après « Für Alina« , les œuvres « tintinnabuli » se succèdent à un rythme rapide. « Fratres« , « Cantus in Memoriam Benjamin Britten« , « Summa » : autant de chefs-d’œuvre qui imposent Pärt comme l’un des compositeurs les plus originaux de sa génération. Une voix unique, au service d’un idéal de beauté et de vérité intérieure.

Mais cette quête spirituelle va aussi mettre Pärt en porte-à-faux avec le régime soviétique, de plus en plus hostile à toute forme d’expression religieuse. Bientôt, la pression devient insoutenable. Pour pouvoir continuer à créer en toute liberté, Pärt n’aura d’autre choix que de prendre le chemin de l’exil.

Un exil forcé à l’Ouest

En 1980, Arvo Pärt et sa famille quittent l’Estonie pour s’installer à Vienne, en Autriche. Un départ précipité, presque une fuite, rendue nécessaire par les pressions croissantes du régime soviétique. Car depuis qu’il a pris une orientation spirituelle, Pärt est devenu suspect aux yeux des autorités. Sa musique est jugée trop religieuse, trop « obscurantiste », et donc potentiellement subversive.

Dans un premier temps, cet exil est difficile à vivre pour le compositeur. Loin de sa terre natale, de ses amis et de ses repères, il traverse une période de doute et de dépression. Lui qui a toujours puisé son inspiration dans ses racines estoniennes a le sentiment d’être coupé de sa source vive.

Mais peu à peu, l’Occident lui révèle aussi de nouveaux horizons. À Vienne, puis à Berlin-Ouest où il s’installe en 1981, Pärt découvre un monde musical plus libre et plus ouvert. Il noue des contacts avec d’autres compositeurs spirituels, comme Górecki ou Kancheli, qui deviennent des amis proches. Surtout, il rencontre le succès international qui lui faisait défaut dans son pays.

Car à l’Ouest, sa musique « tintinnabuli » suscite un véritable engouement. Le public est fasciné par cette alliance inédite de modernité et de tradition, de rigueur et d’émotion. Des interprètes prestigieux, comme le Hilliard Ensemble, se font les champions de son œuvre. Ses partitions sont éditées, enregistrées, données dans le monde entier.

Cet exil, qui aurait pu être un échec, devient finalement une consécration. En quelques années, Pärt accède au statut de compositeur majeur de notre temps, salué par la critique et adulé par un large public. Un succès qui ne lui fait pourtant jamais perdre sa simplicité et son exigence spirituelle. Fidèle à lui-même, il continue de créer loin des modes et des honneurs, au service de son idéal de vérité intérieure.

Une reconnaissance internationale

Les années 1980 et 1990 marquent l’apogée de la carrière d’Arvo Pärt. Sa musique, portée par le style « tintinnabuli », connaît un succès mondial qui dépasse largement les cercles de la musique contemporaine. Une reconnaissance qui tient autant à la force spirituelle de son langage qu’à son pouvoir émotionnel immédiat.

Un des tournants de cette période est sa collaboration avec The Hilliard Ensemble, formation vocale britannique spécialisée dans la musique ancienne et contemporaine. Ensemble, ils créent des œuvres comme « Passio » ou « Litany« , qui renouvellent en profondeur le genre de l’oratorio sacré. La pureté des voix, alliée à l’épure mystique de l’écriture de Pärt, crée une expérience d’écoute intense, presque hypnotique.

Cette alliance inédite de l’ancien et du moderne séduit un public de plus en plus large. Les disques de Pärt se vendent par millions d’exemplaires, fait rarissime pour un compositeur contemporain. Ses œuvres sont données dans les plus grandes salles, des cathédrales aux festivals de renom. Une popularité qui transcende les frontières et les genres, touchant aussi bien les amateurs de musique classique que les adeptes de spiritualité ou de développement personnel.

Cette aura internationale vaut à Pärt de nombreux prix et distinctions. En 1996, il reçoit le prestigieux Praemium Imperiale, considéré comme le « Nobel des arts ». Des universités du monde entier, d’Oxford à Sydney en passant par Durham, lui décernent des doctorats honoris causa. En 2010, il est même élu « compositeur le plus interprété dans le monde », devant des figures comme Beethoven ou Mozart.

Mais cette gloire ne semble pas affecter la simplicité et l’humilité de Pärt. Loin de se reposer sur ses lauriers, il continue de créer avec la même exigence, la même soif de perfection. Chaque nouvelle œuvre est pour lui l’occasion d’aller plus loin dans sa quête d’absolu, dans son désir de toucher à l’essentiel par la musique. Une intégrité artistique et spirituelle qui forcent le respect, et qui est la marque des plus grands.

Un engagement spirituel et humaniste

Au-delà de son œuvre musicale, Arvo Pärt est aussi une figure engagée, dont la vie et les prises de position sont indissociables de sa quête spirituelle. Tout au long de son parcours, il a su rester fidèle à ses valeurs humanistes, n’hésitant pas à prendre des risques pour défendre ses convictions.

Un des tournants de son engagement est sa conversion à l’Église orthodoxe russe, au milieu des années 1970. Cette décision, hautement symbolique dans le contexte de la répression soviétique, est pour lui un acte de résistance autant qu’un cheminement intérieur. En embrassant cette foi interdite, il affirme sa liberté de conscience face à l’oppression du régime.

Son exil en Occident ne l’éloigne pas pour autant des combats de son époque. Depuis Vienne ou Berlin, il continue de soutenir activement les dissidents soviétiques, ces artistes et intellectuels qui luttent pour la liberté d’expression. Il participe à des concerts de soutien, signe des pétitions, use de son influence nouvelle pour alerter l’opinion internationale.

Cet engagement se reflète aussi dans ses œuvres, dont beaucoup portent un message politique et mémoriel puissant. Son « Cantus in Memoriam Benjamin Britten » est une méditation sur la mort et la résistance à l’oppression. Quant à « Litany« , composé en 1994, c’est un hommage vibrant aux victimes du goulag, ces millions d’innocents broyés par la machine totalitaire.

Ainsi, par sa vie comme par son œuvre, Pärt ne cesse d’affirmer le lien indissoluble entre création artistique et conscience éthique. Pour lui, la musique n’est pas qu’une affaire de notes et de sons. C’est un humanisme en acte, un moyen de toucher au plus profond de l’âme humaine pour y faire résonner un message de paix et de fraternité universelle.

Une vie de famille discrète

Si la carrière d’Arvo Pärt est marquée par le succès et la reconnaissance publique, sa vie personnelle reste, elle, placée sous le signe de la discrétion et de la simplicité. Loin des projecteurs et des mondanités, le compositeur a toujours veillé à préserver un équilibre familial, qu’il considère comme le socle de son épanouissement artistique.

Sa femme Nora est la clé de voûte de cet équilibre. Épousée en 1958, elle est bien plus que la compagne d’une vie : une véritable collaboratrice, impliquée à toutes les étapes de la création. C’est elle qui relit et corrige ses partitions, qui gère son emploi du temps et ses relations avec le monde musical. Une présence aimante et efficace, sans laquelle Pärt ne serait pas devenu ce qu’il est.

Ensemble, ils ont deux fils, Vahur et Miikael, nés respectivement en 1964 et 1969. Malgré les tourments de l’histoire et les aléas de la carrière paternelle, ils réussissent à offrir à leurs enfants une vie de famille unie et chaleureuse. Une stabilité affective qui sera un point d’ancrage vital pour Pärt, surtout dans les années d’exil et de doute.

Les deux garçons suivront d’ailleurs les traces de leur père en embrassant une carrière musicale. Vahur comme chef d’orchestre, Miikael comme pianiste et compositeur. Une transmission familiale qui est aussi une forme de prolongement de l’œuvre paternelle, dans ce qu’elle a de plus intime et de plus vibrant.

Aujourd’hui encore, alors qu’il approche des 90 ans, Arvo Pärt continue de cultiver cette vie simple et retirée. Revenu en Estonie après la chute du régime soviétique, il partage son temps entre sa maison de Tallinn et sa résidence à la campagne. Loin de l’agitation du monde, il poursuit inlassablement son travail de création et de ressourcement intérieur. Une manière de rester fidèle à lui-même, à cet idéal de vérité et de beauté qu’il n’a jamais cessé de servir.

Un héritage musical et spirituel

Au terme de ce périple dans l’intimité d’Arvo Pärt, c’est le portrait d’un artiste et d’un homme d’exception qui se dessine sous nos yeux. Un destin où la quête spirituelle et l’aventure créatrice se confondent, où chaque note semble vibrer de l’écho d’une vie intense, traversée par les tragédies de l’histoire mais toujours tendue vers la lumière.

Des épreuves de l’enfance aux sommets de la gloire, de la solitude de l’exil à la communion des grandes scènes, Pärt a suivi un chemin singulier, guidé par une foi inébranlable en la musique et en l’homme. Une trajectoire où l’audace de l’avant-gardiste le dispute à l’humilité du croyant, où la soif de modernité se conjugue avec le respect des traditions les plus anciennes.

À chaque étape de ce parcours, c’est la même exigence de vérité qui semble avoir guidé ses pas. Vérité d’un langage épuré jusqu’à l’os, débarrassé de tout artifice pour toucher à l’essentiel. Vérité d’une quête intérieure qui a trouvé dans la spiritualité son accomplissement et son dépassement. Vérité, enfin, d’un engagement sans faille au service de la beauté et de l’humanisme, par-delà les frontières et les idéologies.

Cette exigence, on la retrouve intacte aujourd’hui dans chacune de ses œuvres. Des pièces dépouillées comme des prières, où chaque son semble sculpté dans le silence et la contemplation. Une musique d’une pureté presque surnaturelle, qui nous élève et nous transporte, nous invitant à une expérience intime du sacré et de la transcendance.

Mais l’héritage de Pärt ne se limite pas à ces partitions, aussi précieuses soient-elles. C’est aussi un message, une leçon de vie qu’il nous laisse en partage. Celle d’une existence placée tout entière sous le signe du courage et de la fidélité à soi-même. D’un refus obstiné des compromissions et des renoncements, au nom d’une vérité plus haute, d’une beauté qui ne se marchande pas.

En cela, Pärt est bien plus qu’un immense musicien : c’est un guide, un passeur qui nous montre la voie d’une vie plus intense et plus authentique. Sa trajectoire lumineuse est une invitation à nous élever, à puiser en nous-mêmes cette force créatrice et cette soif d’absolu qui donnent un sens à notre passage sur terre.

Alors, que retenir de cette plongée au cœur de la vie et de l’œuvre d’Arvo Pärt ? Peut-être, avant tout, la certitude qu’il existe encore, dans notre monde désenchanté, des âmes capables de s’élever au-dessus du chaos et de la violence pour faire briller la lumière de l’esprit. Des êtres qui, par la seule force de leur art et de leur engagement, parviennent à nous relier à ce qu’il y a de plus grand et de plus pur en nous.

Puisse l’exemple d’Arvo Pärt nous guider longtemps sur ce chemin. Puisse sa musique continuer, par-delà les années, à faire vibrer en nous cette part sacrée, cette étincelle d’éternité qui est notre bien le plus précieux. Et puissions-nous, à notre tour, devenir des passeurs de cette flamme, des artisans obstinés de cette beauté qui, seule, peut sauver le monde.

Pour aller plus loin : découvrez les 10 plus belles oeuvres d’Arvo Pärt.

Article proposé par Jordane

Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.

Comme disait le penseur – la vie sans musique serait une erreur- la vie sans une belle écriture comme cette article hommage le serait également. Merci

Merci infiniment pour ce commentaire ! Vous avez raison, la musique comme l’écriture sont des compagnons essentiels et vos mots me touchent beaucoup. Heureux que cet article ait trouvé un tel écho auprès de vous.

Jordane