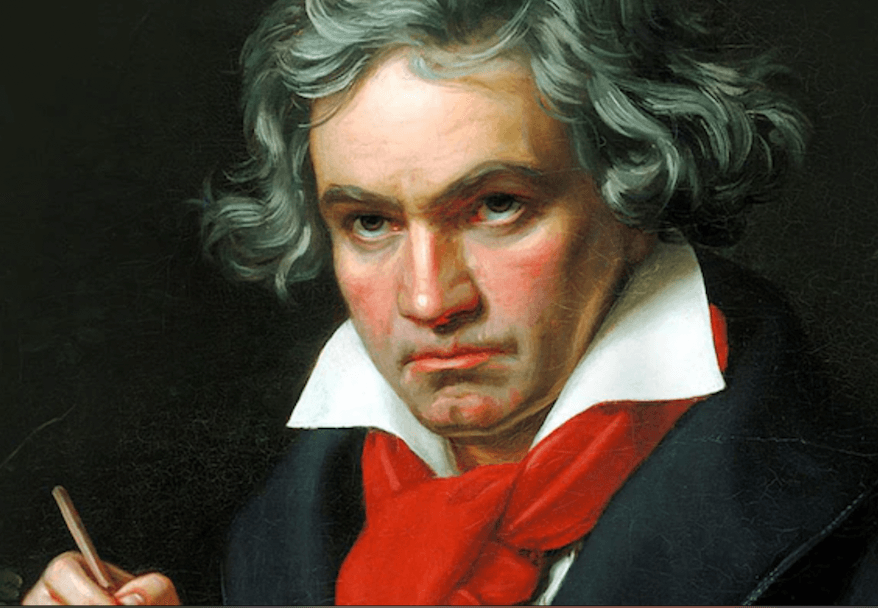

Ludwig van Beethoven est une figure incontournable de l’histoire de la musique, à la charnière du classicisme et du romantisme. Son destin tragique, marqué par la surdité et la solitude, a contribué à façonner son mythe : celui d’un génie tourmenté et incompris, créant des œuvres révolutionnaires en dépit des épreuves.

Mais au-delà de cette image d’Épinal, qui était vraiment Beethoven ? Derrière le titan de la musique se cache un homme complexe, tour à tour râleur, passionné, misanthrope ou idéaliste. Plongeons dans les coulisses de sa vie à travers 10 anecdotes méconnues qui nous dévoilent la face cachée de ce géant de la musique classique.

Un élève indiscipliné

Lorsque Beethoven arrive à Vienne en 1792, il devient l’élève de Joseph Haydn, alors au faîte de sa gloire. Mais cette relation de maître à disciple tourne rapidement court. Le jeune Ludwig supporte mal l’enseignement rigide et conventionnel de Haydn.

Beethoven se montre indiscipliné, refuse de se plier aux exercices imposés et n’hésite pas à critiquer ouvertement les conseils de son professeur. Il ira même jusqu’à dire que « Haydn n’avait jamais rien pu [lui] apprendre ».

Cette insubordination témoigne du caractère indépendant et anticonformiste de Beethoven. Déjà, le jeune compositeur aspire à tracer sa propre voie, loin des sentiers battus de la musique classique. Son tempérament fougueux et sa volonté d’innovation ne pouvaient que se heurter à l’enseignement traditionnel de Haydn.

Cette rupture précoce avec son mentor annonce la singularité de Beethoven, un artiste qui n’aura de cesse de bousculer les codes et de repousser les limites de son art. Un élève indiscipliné, certes, mais qui portait déjà en germe les révolutions musicales à venir.

Le mystère de « l’Immortelle Bien-Aimée »

En juillet 1812, Beethoven écrit une lettre d’amour passionnée et bouleversante, connue sous le nom de « Lettre à l’Immortelle Bien-Aimée« . Dans ces pages fiévreuses, il déclare un amour absolu et éternel à une femme dont il tait le nom.

Cette lettre, retrouvée après sa mort dans un tiroir secret, a suscité de nombreuses spéculations. Qui était cette mystérieuse destinataire qui avait su toucher le cœur du compositeur ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains penchent pour Joséphine Brunsvik, une aristocrate hongroise dont Beethoven était éperdument amoureux mais qui avait dû renoncer à lui sous la pression familiale. D’autres évoquent Thérèse Malfatti, une jeune femme à qui il fut un temps fiancé, ou encore Antonie Brentano, l’épouse d’un de ses amis.

Le mystère reste entier et continue de nourrir les fantasmes. Car cette lettre révèle un Beethoven amoureux transi, loin de l’image du génie solitaire et misanthrope. On y découvre un homme capable de brûler d’une passion romantique et absolue, lui qui ne connut pourtant jamais le bonheur conjugal.

Au lit mes pensées se pressent déjà vers toi, mon immortelle Bien-aimée, parfois joyeuses, puis de nouveau tristes, demandant au Destin s’il nous exaucera. — Vivre, je ne le peux qu’entièrement avec toi ou pas du tout, j’ai même résolu d’errer au loin jusqu’au jour où je pourrai voler dans tes bras et pourrai me dire tout à fait dans ma patrie auprès de toi, puisque, tout entouré par toi, je pourrai plonger mon âme dans le royaume des esprits.

Cette « Immortelle Bien-Aimée », réelle ou fantasmée, restera à jamais une énigme. Mais elle témoigne de la sensibilité exacerbée de Beethoven et de sa quête inassouvie de l’amour idéal, thème qui irrigue son œuvre de la sonate « Clair de Lune » à l’opéra « Fidelio ».

Une tasse de café très particulière

Beethoven était un grand amateur de café. Il en buvait régulièrement tout au long de la journée, y trouvant à la fois un stimulant pour son activité créatrice et un réconfort dans les moments de doute ou de mélancolie.

Mais le compositeur ne préparait pas son café n’importe comment. Il avait mis au point un rituel précis et immuable pour obtenir la tasse parfaite. Beethoven comptait méticuleusement 60 grains de café par tasse, ni plus, ni moins. Il les broyait lui-même et surveillait attentivement le processus d’infusion.

Cette manie du détail, ce souci de la précision jusque dans les gestes les plus quotidiens, n’est pas sans rappeler sa rigueur légendaire dans le travail de composition. On retrouve dans cette anecdote toute l’exigence et la minutie de Beethoven, appliquées à un simple rituel de dégustation.

Mais au-delà de l’aspect anecdotique, cette tasse de café si particulière révèle aussi l’importance des petits plaisirs et des habitudes réconfortantes dans la vie du compositeur. Malgré les épreuves et les tourments, Beethoven savait apprécier ces moments de répit et de contentement, aussi simples soient-ils. Une leçon de vie en somme, pour savourer l’instant présent.

Des manières rustres et imprévisibles

Le caractère de Beethoven était à l’image de sa musique : passionné, intense, imprévisible. Le compositeur était réputé pour ses sautes d’humeur et ses manières abruptes qui déstabilisaient souvent son entourage.

Prompt à la colère, il pouvait se montrer d’une franchise brutale, n’hésitant pas à critiquer vertement ses interlocuteurs, qu’ils soient amis, mécènes ou aristocrates. Son intransigeance et sa rigueur morale le poussaient à une honnêteté sans concession, au mépris parfois des conventions sociales.

Beethoven pouvait également se montrer fantasque et lunatique. Il passait d’un état de jubilation extatique à des phases de profonde dépression, plongeant son entourage dans la perplexité. Ses accès de rage étaient légendaires, comme lorsqu’il lança un plat de nourriture à la tête d’un serveur qui avait eu le malheur de le contredire.

Ces manières rustres et imprévisibles ont contribué à façonner l’image d’un Beethoven misanthrope et asocial. Mais elles témoignent surtout d’une personnalité entière, refusant tout compromis et toute hypocrisie. Beethoven était un être authentique, viscéral, incapable de dissimulation, au risque parfois de blesser ou de choquer.

Cette sincérité fougueuse, cette liberté d’être soi en toutes circonstances, se retrouve dans sa musique, qui ose toutes les ruptures et toutes les audaces. Le Beethoven intime et le Beethoven compositeur ne font qu’un, dans cette quête absolue de vérité et d’absolu.

Une fin de vie dans la surdité

Le destin de Beethoven bascule en 1796 lorsqu’apparaissent les premiers signes de surdité. Cette infirmité, d’abord vécue dans le déni et le secret, va progressivement s’aggraver jusqu’à le plonger dans un isolement total.

Pour un compositeur et un virtuose comme Beethoven, cette perte de l’ouïe est une tragédie insoutenable. Dans son « Testament d’Heiligenstadt« , lettre écrite en 1802 à ses frères mais jamais envoyée, il exprime toute sa détresse et son désespoir face à ce mal qui le ronge.

La surdité renforce son sentiment de solitude et d’incompréhension. Beethoven se replie sur lui-même, fuit les interactions sociales devenues trop pénibles. Il sombre dans des phases de profonde dépression, allant jusqu’à envisager le suicide.

Ô vous ! hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi, mon cœur et mon caractère inclinaient dès l’enfance au tendre sentiment de la bienveillance, même l’accomplissement de grandes actions, j’y ai toujours été disposé, mais considérez seulement que depuis six ans un état déplorable m’infeste, aggravé par des médecins insensés, et trompé d’année en année dans son espoir d’amélioration. Finalement condamné à la perspective d’un mal durable (dont la guérison peut durer des années ou même être tout à fait impossible), alors que j’étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j’ai dû tôt m’isoler, mener ma vie dans la solitude, et si j’essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, oh ! comme alors j’étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante, et certes je ne pouvais me résigner à dire aux hommes : parlez plus fort, criez, car je suis sourd, ah ! comment aurait-il été possible que j’avoue alors la faiblesse d’un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu’à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres, un sens que je possédais autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont jamais connue – oh ! je ne le peux toujours pas, pardonnez-moi, si vous me voyez battre en retraite là-même où j’aurais bien aimé me joindre à vous.

Mais c’est aussi pendant cette période que Beethoven compose certaines de ses œuvres les plus révolutionnaires et les plus intenses, comme la Sonate « Clair de Lune », la Symphonie n°3 « Eroica » ou le Quatuor n°14. Comme si la souffrance, sublimée par l’art, était devenue le moteur de son génie créateur.

Les dernières années de Beethoven sont marquées par un isolement presque total. Lors de la création de sa 9ème Symphonie en 1824, il doit être retourné par une choriste pour voir les ovations du public qu’il n’entend pas. C’est un homme usé et malade qui s’éteint en 1827, après une longue agonie.

Cette fin de vie dans la surdité est une épreuve qui a profondément marqué Beethoven, l’homme et le compositeur. Mais elle révèle aussi la force de son engagement artistique, son obstination à créer envers et contre tout. La musique fut pour lui un refuge, une transcendance, un moyen de dépasser sa condition et d’atteindre l’universel.

Un neveu ingrat et manipulateur

La vie affective de Beethoven fut marquée par une relation tumultueuse avec son neveu Karl. À la mort de son frère Kaspar Anton en 1815, Beethoven obtient la garde de ce neveu de 9 ans, malgré l’opposition de la mère de l’enfant, Johanna.

Pour Beethoven, qui n’eut jamais d’enfant, Karl représente un fils de substitution à qui il va consacrer temps, énergie et argent. Il place en lui de grands espoirs et rêve d’en faire son héritier spirituel.

Mais Karl se révèle être un jeune homme instable et manipulateur. Il joue de l’affection de son oncle pour obtenir des faveurs et de l’argent, tout en le dénigrant par derrière. Son comportement dépensier et dissipé est une source constante d’inquiétude et de déception pour Beethoven.

La situation atteint son paroxysme en 1826 lorsque Karl tente de se suicider, probablement en raison de dettes de jeu. Pour Beethoven, c’est un choc terrible qui achève de ruiner sa santé déclinante.

Cette relation toxique empoisonne les dernières années du compositeur. Lui qui avait tant désiré fonder une famille et transmettre son héritage se heurte à l’ingratitude et à la trahison de cet enfant chéri.

L’histoire de Karl et Ludwig est celle d’un immense malentendu affectif. Elle révèle la soif d’amour inassouvie de Beethoven, sa quête désespérée d’une paternité de substitution. Mais elle illustre aussi son incapacité à comprendre la psychologie de ce neveu fragile et mal-aimé, prisonnier d’une relation étouffante.

Un amoureux de la nature

Pour Beethoven, la nature fut toujours un refuge et une source d’inspiration. Le compositeur aimait à se promener dans les bois et les campagnes des environs de Vienne, un carnet d’esquisses à la main.

Ces longues marches solitaires étaient pour lui un moment privilégié de ressourcement et d’introspection. Au contact de la nature, Beethoven se sentait apaisé, régénéré. Il puisait dans la contemplation des paysages une énergie nouvelle pour sa création.

On retrouve dans sa musique cette fascination pour les forces naturelles, depuis la « Symphonie Pastorale » jusqu’aux derniers quatuors. Les rythmes des saisons, la puissance des tempêtes, la sérénité des sous-bois imprègnent ses compositions.

Pour Beethoven, la nature était aussi un catalyseur d’émotions et d’idées musicales. Il aimait à dire que ses mélodies lui venaient lors de ses promenades champêtres, comme une révélation soudaine. La marche au grand air stimulait sa créativité et lui permettait de laisser libre cours à son imagination.

Dans les moments de doute ou de souffrance, particulièrement lors de sa surdité croissante, Beethoven trouvait dans la nature un réconfort indispensable. La beauté des paysages, le silence des forêts étaient pour lui une consolation, un moyen de transcender sa douleur par la contemplation.

Cet amour de la nature révèle la sensibilité exacerbée de Beethoven, son besoin vital de communion avec les éléments. Loin des salons viennois, c’est dans l’harmonie du monde sauvage qu’il trouvait son équilibre et son inspiration. La nature fut pour lui une compagne fidèle, un miroir de son âme tourmentée et visionnaire.

Des idées politiques progressistes

Beethoven était un homme de son temps, profondément influencé par les idées progressistes issues des Lumières et de la Révolution française. Toute sa vie, il défendit les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Dans sa jeunesse, Beethoven avait été enthousiasmé par les idéaux révolutionnaires. Il voyait en Napoléon Bonaparte un défenseur des droits des peuples, un héros républicain capable de renverser l’ordre ancien des monarchies.

C’est dans cet esprit qu’il composa sa Symphonie n°3, initialement dédiée à Napoléon. Mais lorsqu’il apprit que ce dernier s’était fait couronner empereur, Beethoven, déçu et furieux, raya rageusement la dédicace de la partition. La symphonie fut rebaptisée « Eroica », en hommage au concept abstrait de l’héroïsme et non plus à un homme en particulier.

Cet épisode illustre bien les convictions politiques de Beethoven. Il croyait en la dignité de l’homme, en son droit inaliénable à la liberté et à l’autodétermination. Il rejetait les privilèges de classe et l’arbitraire du pouvoir monarchique.

On retrouve cet engagement dans son opéra « Fidelio« , hymne à la liberté et à la lutte contre l’oppression. Le personnage de Florestan, prisonnier politique injustement incarcéré, incarne la figure du héros résistant face à la tyrannie.

Même si Beethoven n’était pas un activiste politique au sens strict, ses idées progressistes imprégnaient sa vision du monde et son œuvre. Il se voulait le porte-voix des aspirations démocratiques de son époque, le chantre d’un idéal humaniste et émancipateur.

Cette dimension politique est indissociable de sa musique, qui se veut universelle et porteuse d’un message fraternel. En cela, Beethoven n’était pas seulement un grand compositeur, mais aussi un penseur visionnaire, un homme de conviction habité par un rêve de justice et de progrès.

Un talent pour l’improvisation

Beethoven était réputé pour son talent d’improvisateur hors pair. Lors de joutes musicales, il pouvait tenir tête aux plus grands pianistes de son temps, improvisant pendant des heures sur des thèmes donnés par le public.

Ces moments de création spontanée étaient pour lui l’occasion de déployer toute sa virtuosité et son inventivité. Beethoven se lançait dans des variations complexes, des modulations audacieuses, des développements d’une richesse inouïe. Il captivait son auditoire par sa capacité à renouveler sans cesse son discours musical, à partir d’une simple mélodie.

Les témoignages de l’époque décrivent un Beethoven transfiguré lors de ces séances d’improvisation. Son jeu passionné, ses gestes impétueux, son visage expressif fascinaient ceux qui avaient la chance d’assister à ces performances uniques.

Ce don pour l’improvisation était indissociable de son processus de création. Beethoven esquissait souvent ses idées musicales au piano, les testant, les affinant par d’incessantes variations. L’improvisation était pour lui un laboratoire, un espace de liberté où il pouvait expérimenter sans contrainte.

On peut entendre un écho de ces improvisations dans certaines de ses œuvres, comme les cadences des concertos pour piano ou les fantaisies. Elles gardent cette spontanéité, cette fraîcheur de l’instant, comme une tentative de capturer sur la partition l’énergie vitale du moment créateur.

Ce génie de l’improvisation révèle l’immense maîtrise musicale de Beethoven, mais aussi sa nature profondément intuitive et impulsive. Au piano, il était comme un funambule, avançant sans filet sur le fil de son inspiration, au gré de ses humeurs et de ses audaces. Un exercice périlleux et jubilatoire, aux confins de l’invention pure.

Des funérailles grandioses

La mort de Beethoven, le 26 mars 1827, fut suivie de funérailles d’une ampleur inédite pour un musicien. Une foule immense, estimée à plus de 20 000 personnes, se pressa dans les rues de Vienne pour rendre un dernier hommage au compositeur.

Ce cortège funèbre impressionnant témoigne de la notoriété et de l’admiration dont jouissait Beethoven à la fin de sa vie. Malgré une existence souvent solitaire et incomprise, il était devenu une figure emblématique de la ville, un héros national célébré pour son génie.

Parmi la foule des anonymes, on trouvait aussi les plus grands noms de la scène musicale viennoise. Le jeune Franz Schubert, qui vouait une admiration sans bornes à son aîné, était l’un des porteurs du cercueil. Une passation symbolique entre deux géants de la musique romantique.

La cérémonie religieuse fut célébrée dans l’église de la Trinité, au son du Requiem de Mozart. Puis le cortège se dirigea vers le cimetière de Währing, où Beethoven fut inhumé.

Ces funérailles grandioses marquent le début d’un culte posthume qui ne cessera de grandir au fil du XIXe siècle. Beethoven entre dans la légende, devient une figure mythique, incarne à lui seul le romantisme musical dans ce qu’il a de plus noble et de plus profond.

Mais au-delà de cette héroïsation, les derniers hommages rendus à Beethoven sont aussi le signe d’une reconnaissance tardive. Le compositeur incompris, le génie solitaire se voit enfin célébré à la mesure de son immense talent. Comme si la mort avait levé le voile sur la vraie nature de son œuvre, révélant au monde la puissance visionnaire de sa musique.

Conclusion

Au terme de ce voyage dans l’intimité de Beethoven, c’est un portrait en clair-obscur qui se dessine. Derrière la figure du génie absolu se révèle un homme profondément humain, avec ses fêlures et ses contradictions.

Beethoven est à la fois l’élève Indiscipliné et le maître incontesté, l’amoureux transi et le misanthrope solitaire, le démocrate idéaliste et le cynique désabusé. Toutes ces facettes, parfois contradictoires, nourrissent son œuvre et lui donnent cette intensité si particulière.

Car c’est bien dans sa musique que se résout la complexité de Beethoven. Ses joies et ses souffrances, ses espoirs et ses révoltes trouvent leur expression la plus juste dans ses compositions. De la délicatesse d’une sonate aux déflagrations d’une symphonie, c’est toute la palette des émotions humaines qui s’y déploie.

Beethoven nous offre ainsi une leçon d’humanité. Il nous rappelle que le génie n’est pas un donné abstrait, mais le fruit d’une vie, avec ses grandeurs et ses misères. Que la création est une lutte permanente, un combat acharné contre les démons intérieurs et les obstacles extérieurs.

Mais son message est aussi un message d’espoir. Par la force de son art, Beethoven a su transcender sa douleur, sublimer sa révolte en une musique universelle qui continue de nous parler. Il nous montre le chemin d’une résilience par la création, d’un dépassement de soi par la beauté.

Alors, au-delà de l’image d’Épinal, au-delà du mythe, il nous reste l’essentiel : une œuvre qui est un cri du cœur, une ode à la vie dans toute sa complexité. Une musique qui, comme Beethoven lui-même, est profondément, intensément, magnifiquement humaine.

Article proposé par Jordane

Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.

5 thoughts on “Qui était Beethoven ? 10 anecdotes méconnues sur sa vie”