Au cœur du jazz et du blues vibre une note à la sonorité unique, légèrement faussée, porteuse d’une profonde expressivité : la note bleue. Véritable signature de ces genres musicaux, elle leur confère une couleur reconnaissable entre toutes. Mais qu’est-ce que la note bleue exactement ? D’où vient-elle et comment se caractérise-t-elle d’un point de vue musical et théorique ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en explorant les origines de cette note si singulière, sa dimension expressive, sa présence dans d’autres musiques et enfin quelques éléments de théorie musicale permettant de mieux la comprendre.

Qu’est-ce que la note bleue ?

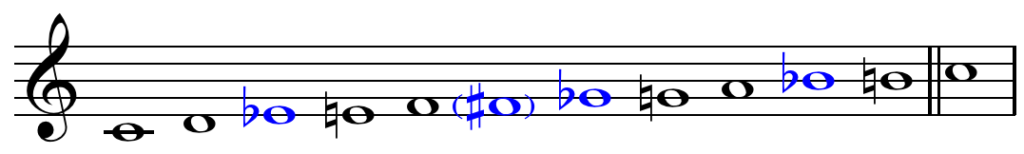

La note bleue se définit comme une note jouée ou chantée avec un léger abaissement, d’un demi-ton au maximum. Cet abaissement concerne principalement les 3e, 5e et 7e degrés de la gamme majeure. Concrètement, dans la tonalité de Do majeur par exemple, les notes Mi, Sol et Si pourront être abaissées respectivement en Mi bémol, Sol bémol et Si bémol, devenant alors des « blue notes ». La note bleue emblématique est la quinte bémol, qui donne cette sonorité si caractéristique, à la fois tendue et plaintive.

Ce jeu subtil sur les altérations confère au jazz et au blues une « couleur » unique, comme l’évoque le terme « blue », qui joue sur la polysémie du mot en anglais, désignant à la fois la couleur bleue et la tristesse, la mélancolie. Car la note bleue, en brouillant subtilement la frontière entre les modes majeur et mineur, introduit une profonde ambivalence émotionnelle, entre joie et nostalgie.

Origines de la note bleue

Les racines de la note bleue sont à chercher dans la confrontation entre deux univers musicaux : le système pentatonique africain, apporté par les esclaves déportés aux États-Unis, et le diatonisme occidental qui dominait la musique européenne à l’époque. Les gammes pentatoniques africaines comportent cinq notes au lieu de sept.

En s’appropriant le système tonal occidental, les musiciens afro-américains ont adapté ces degrés absents en les infléchissant légèrement, d’un quart à un demi-ton, tantôt vers le mode mineur, tantôt vers le majeur. Cette altération subtile, parfois micro-tonale, maintient une forme d’ambiguïté entre les deux modes, une coexistence des sentiments de joie et de tristesse. C’est de cette rencontre entre deux mondes qu’est née la note bleue.

Dimension expressive de la note bleue

Si la note bleue a acquis une telle importance dans le blues et le jazz, c’est avant tout pour sa formidable puissance expressive. Dès les prémices du blues, les musiciens et chanteurs afro-américains en ont fait le vecteur privilégié de leurs émotions intimes, de leur vécu douloureux.

Le terme « blue », qui donne son nom à cette note si singulière, est d’ailleurs une abréviation de l’expression « blue devils », signifiant littéralement « diables bleus », et qui désigne les idées noires, la mélancolie profonde. Ainsi, jouer ou chanter une blue note, c’est exprimer la tristesse, la nostalgie, la plainte, autant de sentiments qui imprègnent le blues et le jazz.

Présence dans d’autres musiques

Si la note bleue est indissociable du blues et du jazz, elle n’est pas l’apanage exclusif de ces genres musicaux. On la retrouve en effet dans de nombreuses autres traditions musicales à travers le monde, notamment celles qui utilisent aussi le système pentatonique, très présent en Asie par exemple.

Ainsi, la musique folklorique celtique, et en particulier irlandaise, a recours à une note similaire, appelée « bent note » ou « note longue ». Jouée au chant, à l’harmonica ou à l’accordéon, instruments à anche libre permettant un contrôle subtil de la hauteur, cette blue note celtique est utilisée de manière très similaire, pour exprimer la plainte, la nostalgie ou la tristesse. On la retrouve aussi dans les gwerzioù, ces complaintes traditionnelles bretonnes empreintes de mélancolie.

Théorie musicale

D’un point de vue théorique, la blue note peut être appréhendée de deux manières. Si l’on part de la gamme pentatonique mineure, la blue note est alors une note supplémentaire, la quarte augmentée (ou quinte diminuée). Dans la tonalité de Do mineur, cela correspond à un Fa# (ou Sol♭), venant s’ajouter aux notes de la gamme pentatonique (Do, Mi♭, Fa, Sol, Si♭).

En partant cette fois de la gamme diatonique majeure, deux notes sont altérées pour obtenir les blue notes : la tierce, remplacée par la tierce mineure (Mi bémol au lieu de Mi dans la tonalité de Do), et la septième, remplacée par la septième mineure (Si bémol au lieu de Si). La gamme ainsi altérée n’est alors ni tout à fait majeure, ni complètement mineure.

Mais en réalité, dans la pratique, ces altérations sont rarement aussi rigoureuses et systématiques. Les musiciens de jazz et de blues jouent avant tout à l’oreille et font sonner la note bleue de manière plus ou moins marquée, avec des micro-variations en quarts de tons, au gré de leur inspiration et pour créer des effets de tension et de dissonance.

Conclusion

Véritable signature sonore du blues et du jazz, la note bleue est bien plus qu’une simple caractéristique musicale. Fruit de la rencontre entre les gammes pentatoniques africaines et le système tonal occidental, elle cristallise dans sa sonorité si particulière toute l’histoire et la condition du peuple afro-américain.

Note plaintive et poignante, évocatrice d’une profonde nostalgie, elle exprime avec une force rare des émotions et un vécu douloureux. C’est cette intensité expressive qui fait d’elle le cœur vibrant du blues et du jazz.

Article proposé par Jordane

Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.